|

Du lieu de combats au lieu de détente |

Retour haut de page |

La Citadelle est également appelée "Stade du Souvenir" car elle fut longtemps un lieu de combats très violents jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale comme nous le verrons plus loin.

Aujourd'hui, l'ensemble du site a été réhabilité pour devenir un espace de loisirs. Ainsi, il est possible de se consacrer à un certain nombre de sports comme le football ou le tennis en extérieur ou à couvert. On compte différentes associations sportives, ainsi qu'un petit stade de foot libre d'accès.

Mais, on peut aussi décider de faire du canotage tranquillement autour de l'enceinte fortifiée, flaner au sommet des fortifications ou dans le joli square ci-dessous situé face à l'entrée principale, à l'est de la Porte de Neptune...

LA DEMI-LUNE DE L'ERMITAGE :

Elle représente en vérité un triangle défensif construit au nord est de la Citadelle, face aux fosses, au lendemain de l'occupation espagnole (1596-1598). Elle avait pour but de renforcer cette entrée considée comme le point faible du fort car c'est par ce côté que les Espagnols réussirent à se créer une brèche dans les murailles creuses et fragiles, et à se rendre maîtres des lieux.

|

Sur les traces du château médiéval |

Retour haut de page |

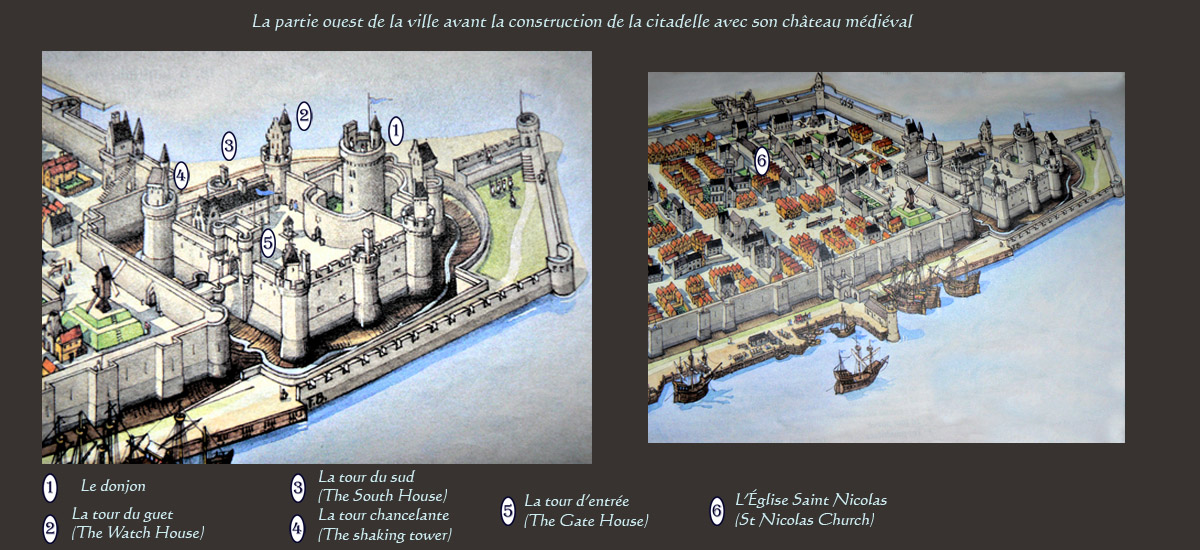

La première forteresse calaisienne construite fut un château au Moyen-Âge. Sa construction ne fut pas motivée par des menaces extérieures à la France, mais liées directement à des problèmes de succession royale... En effet, la mort du roi Louis VIII, en 1226, laisse un fils de onze ans trop jeune pour régner. De ce fait, sa femme, Blanche de Castille, devient régente mais se retrouve en conflit avec une multitude de seigneurs français...

→ Un château pour un seigneur rebelle...

A la mort du roi Louis VIII en 1226, le comte Philippe de Hurepel conteste la régence confiée à la mère du jeune Louis IX (Saint-Louis), Blanche de Castille, régence dont il voudrait s'accaparer en tant que (demi-)frère du roi défunt.

Se sentant menacé, il décide de renforcer la défense de ses territoires, notamment dans l'Artois. C'est ainsi qu'en 1228 il commence l'édification des premiers remparts de Calais et la construction d'un château fort au nord-ouest de la citadelle actuelle.

Le château comprend six tours cylindriques, trois au nord et trois au sud, ainsi qu'un donjon. Les tours permettaient de commander les courtines qui étaient épaisses. La base talutée des tours avait pour fonction de faire ricocher les projectiles et renforcer l'autodéfense contre la sape. Un pont-levis permettait d'accéder au château qui mesurait (hors fossés) environ un hectare (100x100m).

Ce site fortifié avait cependant au moins deux points faibles :

- il fallait une garnison importante pour protéger les nombreux points potentiels d'escalade ennemie... même si de larges et profonds fossés creusés en limitaient les risques... En outre, ces fossés étaient régulièrement curés pour rejeter les sables ramenés par les marées ;

- il n'y avait aucun rempart gazonné capable de résister à l'artillerie qui se développait...

→ Grandeur et décadence du château...

Le comte Philippe de Hurepel meurt dès 1234. Le château revient alors au roi Louis IX, puis aux comtes d'Artois... C'est sous l'occupation anglaise (1347-1557), qu'il accueillera un nombre important de nobles et deviendra tout à la fois un lieu de villégiature, de pouvoir et une prison d'état d'importance.

Edouard III, après la prise de Calais, y réside pendant un mois. Du 9 au 27 octobre 1360, Edouard, Prince de Galles, et Charles, Dauphin de France y séjournent pour y renégocier les conditions de la libération du roi Jean II le Bon. Ils modifient et ratifient le traité de Brétigny du 8 mai 1360. Lors d'une messe célébrée à l'église Saint Nicolas, située à proximité du château, dans un quartier de plus en plus bourgeois, les deux seigneurs jurent sur les saints Évangiles la stricte observation de ce traité.

Au XVème siècle, les souverains anglais se succèdent à Calais : Henri V, Henri VI, Henri VII...

Lors de la guerre civile anglaise dite des deux roses (1455-1485) qui opposa la maison royale de Lancaster à la maison d'York, le comte de Warwick arme le château et apporte son soutien au duc d'York...

Durant l'occupation anglaise, les fortifications de Calais furent renforcées. Une enceinte constituée d'une quarantaine de tours rondes au sud et carrées au nord entoure la ville. Mais ces nouvelles fortifications allèrent encore se révéler insuffisantes...

En 1558, le château est assiégé par le Duc de Guise et repris aux Anglais. Les rois de France décident alors de transformer le site en grande forteresse capable de résister aux invasions en provenance d'Angleterre et des Pays-Bas espagnols...

|

L'adaptation des fortifications aux nouveaux armements |

Retour haut de page |

→ L’apparition des fortifications bastionnées

L'art de faire la guerre et de s'en protéger a profondément évolué en plus de deux siècles d'occupation anglaise ce qui rend le château-fort obsolète. L'usage des canons se répand. Les projectiles en bronze et fer battu remplacent les flèches et boulets de pierre traditionnels qui éclatent lors de leur impact. La cadence des canons s'accélère, ce qui facilite la création de brèches dans les murs. Conséquence : de nouveaux ingénieurs militaires vont se pencher sur l'art de mener ce que l'on considère dorénavant comme un duel d'artillerie.

Des ingénieurs militaires, comme Girolamo MAGGI (1523-1572) et Giacomo CASTRIOTTO (1510-1563) dans l'œuvre "Delle fortificazione della città", vont développer l'art de fortifier une ville. On va préconiser d’abaisser la hauteur des tours et courtines qui perdent leurs créneaux au profit d’embrasures pour les canons. On multiplie les ouvrages autour du corps principal de la forteresse pour retarder l’attaque contre la forteresse même, et ce, en s’assurant que l’ennemi ne puisse pas y trouver refuge. On aménage des caponnières au niveau des fossés…

En 1560, le roi François II décide de raser le château pour y construire la nouvelle citadelle. Le château n’est cependant que partiellement et progressivement démantelé car une partie de ses tours et de ses murs est tout d’abord intégrée aux nouvelles fortifications (notamment la Tour Pavée et la Tour carrée). Deux ingénieurs militaires, Giacomo CASTRIOTTO et Jean EVRARD de Bar le Duc (1554-1610) furent chargés de superviser les travaux.

Des militaires et des galériens condamnés aux travaux forcés travaillent aux fortifications. Pour donner toute son ampleur au fort, on rase le plus beau quartier de la ville où logeaient les seigneurs anglais. En août 1561, l’église Saint Nicolas est également détruite. En 1605, on érigera une chapelle du même nom en son souvenir.

LA TOUR PAVÉE :

Avec la Tour carrée (« Marhall’s tower »), elle constitue l’une des dernières tours de l’époque médiévale. Elle fut bétonnée par les Allemands pour y installer leur arsenal.

LA DAME :

Ce système de barricade en forme de cône fut ajouté pour protéger les batardeaux considérés comme un point sensible du système défensif.

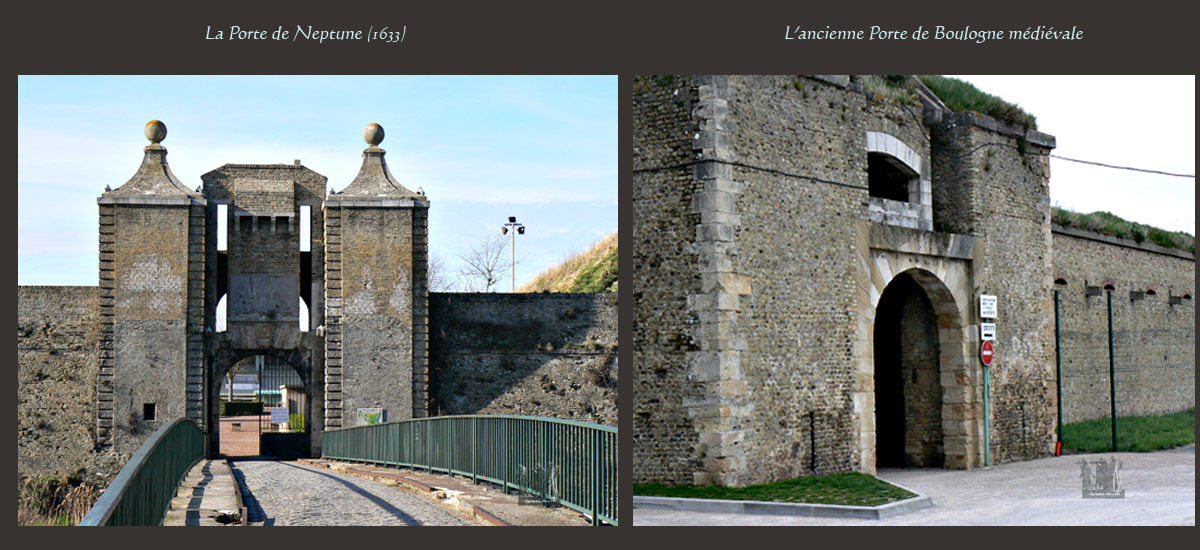

LA STÈLE DE NEPTUNE AU FRONTON DE LA PORTE EST (1633) :

Elle fut retrouvée dans les Garennes, à l’est de la ville, en 1600 et date probablement de l’occupation anglaise. Ce Neptune est couché et tient d’une main son trident, il pose le bras gauche sur une urne d’où sortent au milieu des eaux trois fleurs de lys.

→ Les murailles à l’épreuve de la conquête espagnole

Le 15 janvier 1595, Henri IV déclare la guerre à Philippe II d’Espagne et fils de Charles Quint. Il espère mettre un terme aux aspirations territoriales de l’Espagne qui possède alors les 17 provinces des Pays-Bas, qui comprennent alors la Belgique actuelle. Le 23 avril 1596, les troupes de l'Archiduc Albert d'Autriche, gouverneur de la Flandre et à la tête de l'armée des Pays-Bas, arrivés à Calais, attaquent le bastion nord-est de la Citadelle.

En dépit d’une solide résistance organisée par Michel Patras de Campaigno (1553 - 1597), surnommé le Chevalier Noir, Capitaine de la garnison de Calais, une brèche est percée et les Espagnols se rendent maîtres des lieux. Les Calaisiens, qui s’y étaient réfugiés après que le fort Risban et le fort Nieulay furent pris, y sont en large partie massacrés. La ville est également pillée. Elle restera espagnole jusqu'au traité de Vervins signé en 1598 entre la France et l’Espagne.

→ L’apogée des fortifications bastionnées au XVIIème siècle

Après la reconquête de Calais, des travaux d’aménagement sont entrepris. On renforce l’entrée nord-est de la Citadelle : Jean Evrard de Bar le Duc, considéré en France comme le père des fortifications bastionnées, y fait construire la demi-lune de l’Ermitage (cf. photo en haut de page).

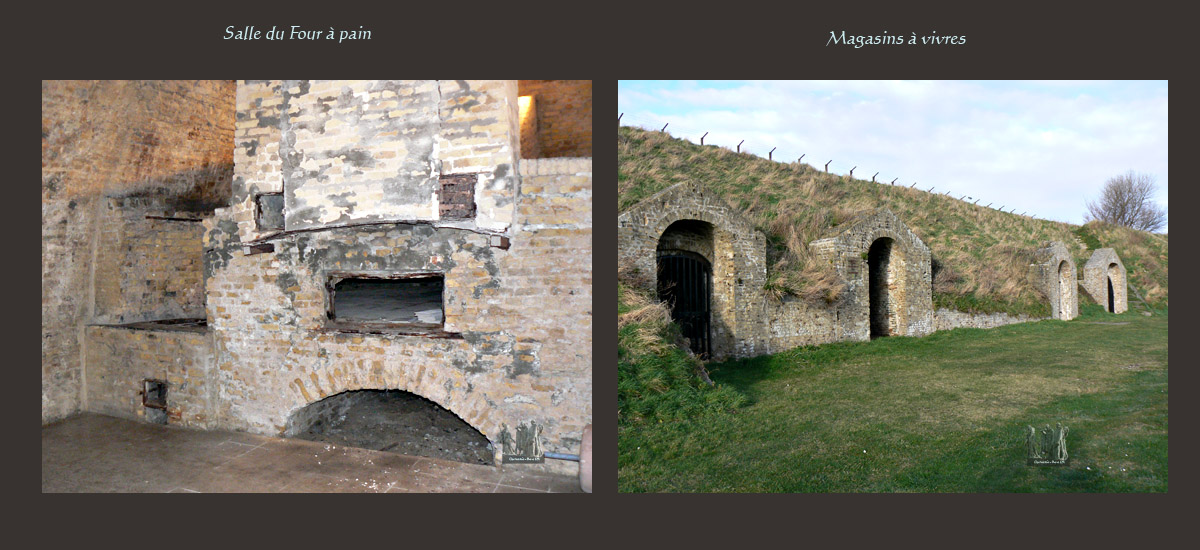

En 1632, Louis XIII et le Cardinal Richelieu décident de transformer la Citadelle en arsenal maritime. Ils y font construire différents bâtiments pour y entreposer les armes, ainsi que trois souterrains pour abriter les troupes lors des offensives. On construit la Porte de Neptune (1633), la poudrière (1638)… Une colonne portant le buste de Richelieu est érigée dans la cour de l’arsenal. De nombreux Calaisiens contribuent aux travaux suivis par le Marquis de Saint Chamond, Lieutenant-Général des armées du roi. En 1689, le Marquis de Vauban transforme les ruines du château en bastions.

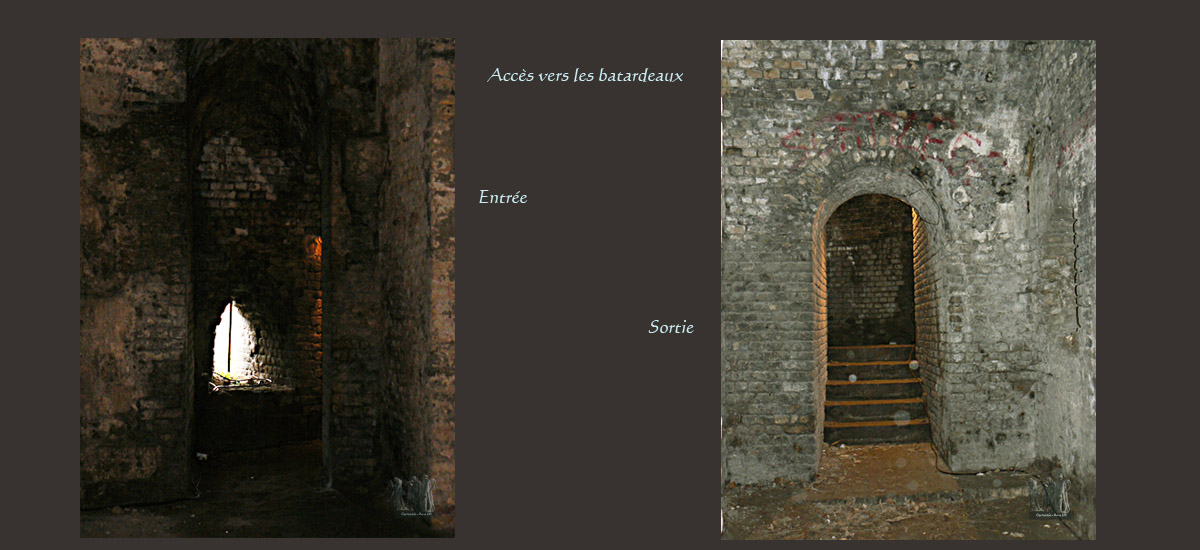

LES BATARDEAUX

Ces petites galeries à l’extrémité des écuries retenaient les eaux du fossé qui s’élevaient à plus de deux mètres de leur niveau actuel. Le but était de les faire sauter pour inonder la citadelle en cas de besoin lors des batailles. Ici, ils n’ont jamais servi.

|

Un arsenal jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale |

Retour haut de page |

Au début du XIXème siècle, des travaux de restauration sont entrepris pour abriter dans les meilleures conditions possibles une garnison de l’armée française, garnison qui subsistera jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Une grande caserne abrite plus de mille hommes, des magasins à poudre, deux citernes, des étables... Le rempart sud est doublé et on aménage des écuries…

Ainsi, tout au long de l’histoire de Calais et durant la seconde guerre mondiale, le site de la Citadelle fut le lieu de multiples et sanglants combats…

En effet, durant le mois de mai 1940, l’artillerie lourde allemande multiplie les tirs de bombes de 100 et 500kg provoquant l’effondrement des casernes, l’incendie des écuries avec leurs chevaux … Des lance-flammes crachent leur feu à travers les brèches, les galeries… le 25 mai, un officier allemand dira : « La Citadelle ne s’est pas rendue, elle a été conquise les armes à la main. » Les bâtiments – tous endommagés ou détruits - seront rasés à la fin de la guerre. Jusqu’aux derniers jours de la guerre, la Citadelle fut le lieu de tragédies. Et une petite stèle discrète, à proximité de l’entrée sud, commémore ainsi l’exécution de jeunes Calaisiens en 1944, condamnés pour avoir saboté l’usine Courtaulds. Quelques semaines plus tard, Calais était libérée.

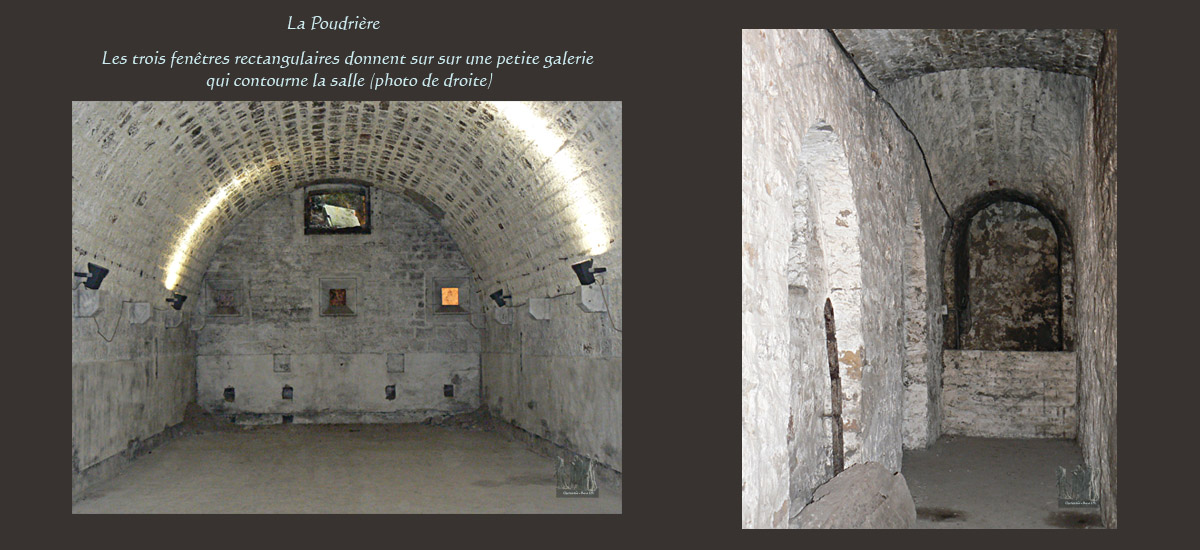

LA POUDRIÈRE:

Elle servait à entreposer des barils de poudre. A sa base, des orifices donnent sur un puits d’aération. Les barils reposaient sur un plancher surélevé afin d’optimiser le système d’aération et garder la poudre bien sèche. Au fond, un orifice supérieur est relié à une ventilation extérieure, les petites fenêtres ouvrent sur des couloirs entourant la salle.

LES ÉCURIES :

Aujourd’hui, elles servent en partie aux clubs de sport. Le niveau inférieur abritait les chevaux, tandis que les dortoirs des hommes occupaient le niveau supérieur, aujourd’hui disparu.

|

PETIT LEXIQUE DES FORTIFICATIONS |

Retour haut de page |

UN ARSENAL :

Lieu de dépôt d’armes et de munitions de guerre.

UN BASTION :

Ouvrage de fortification faisant saillie sur l’enceinte d’une place forte. Ces angles en saillie sont soutenus par des murailles, du gazon ou de la terre battue. Il est constitué de faces et flancs qui se défendent de façon à pouvoir tirer sur l’assaillant quelle que soit sa position d’attaque.

UNE CAPONNIÈRE :

Chemin ou logement creusé dans le fond d’un fossé à sec d’une place forte pour y mettre des soldats à couvert.

UNE CASEMATE :

Abri enterré, souterrain voûté à l’épreuve des bombes.

UNE CASERNE :

Bâtiment destiné aux logements des troupes.

UN CHEMIN DE RONDE :

Emplacement aménagé autour d’un château, d’une place forte ou au sommet des fortifications. Chemin entre le rempart et la muraille d’une place forte.

UNE CITADELLE :

Château fort ou forteresse qui commande une ville.

COMMANDER UNE VILLE :

Dominer une ville par son élévation et éventuellement en contrôler les accès.

UNE COURTINE :

Mur rectiligne compris entre deux bastions.

UN CRÉNEAU :

Ouverture pratiquée à intervalles réguliers au sommet d’une tour ou d’une courtine et qui servait à la défense. Ce mot peut désigner plus spécifiquement l’ouverture d’un parapet de tranchée, d’une muraille pour viser et tirer.

UNE ÉCHAUGUETTE :

Guérite de bois ou de pierre surélevée où loge une sentinelle. Placée en encorbellement aux angles des châteaux forts, des bastions, elle en assurait les abords.

DES EMBRASURES :

Ouverture pratiquée dans un parapet où l’on pointe le canon pour tirer sur l’ennemi.

DES FORTIFICATIONS :

Ouvrage de défense, ou ensemble des ouvrages qu’on élève autour d’une ville pour la défendre contre les entreprises de l’ennemi.

UN GLACIS :

Ttalus incliné qui s’étend en avant d’une fortification.

UN MERLON :

Partie pleine d’un parapet entre deux créneaux ou deux embrasures.

UNE MEURTRIÈRE :

Ouverture, fente verticale pratiquée dans les murs d’une fortification et par laquelle on peut jeter des projectiles ou tirer à couvert sur les assiégeants ou assaillants.

UN OUVRAGE À CORNES :

Ouvrage avancé fortifié à l’extérieur du corps de la place, et composé de deux demi-bastions, joints par une courtine et fermés des deux côtés par deux ailes parallèles l’une à l’autre.

UN PARAPET :

Partie supérieure d’un rempart qui couvre, protège les défenseurs et par-dessus laquelle ils font feu.

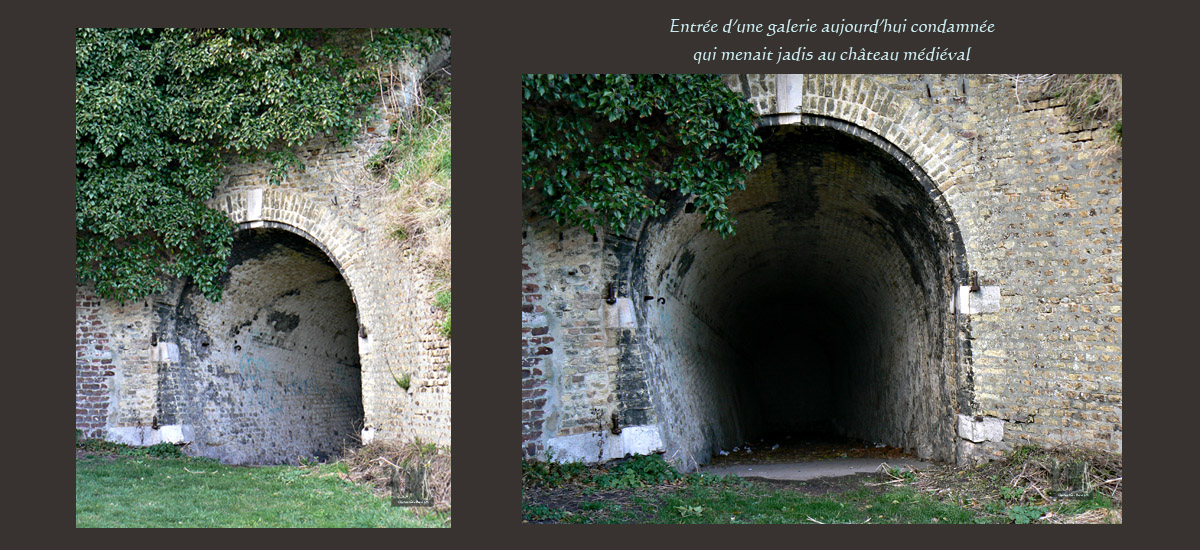

UNE POTERNE :

Porte dérobée (fausse porte, galerie souterraine) placée ordinairement dans l’angle du flanc et de la courtine pour faire des sorties secrètes par le fossé.

UNE REDOUTE :

Ouvrage de fortification entièrement fermé et détaché, ou simple quadrilatère limité par une levée de terre de deux mètres de hauteur environ dans laquelle on pouvait placer des canons.

UN REMPART :

A l’origine, le terme désignait simplement la muraille en maçonnerie pleine qui entourait et protégeait une ville ou un château. Par la suite, l’expression a désigné davantage l’enceinte garnie de bastions et courtines, entourée d’un fossé et percée de portes et poternes… A la différence des MURAILLES, il est souvent renforcé de terre…

UNE BASE TALUTÉE :

Partie basse légèrement inclinée et plus épaisse qui permet d’asseoir solidement un ouvrage.

UNE SAPE :

Ouvrage fait sous terre pour renverser une muraille, une tour, etc.